«Il Dio che appare a Maria, Giuseppe, ai pastori è un Dio coinvolgente. Lo ha detto papa Leone. E essere pellegrini di speranza significa anzitutto partecipare».

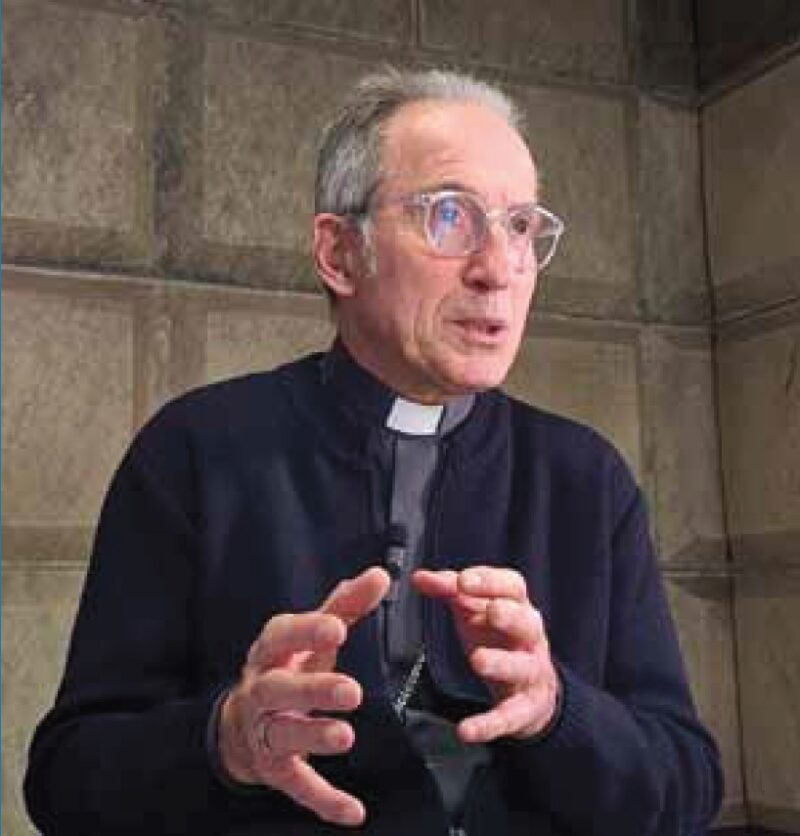

«Coinvolgimento» e «partecipazione» sono le parole-chiave più ricorrenti nell’intervista rilasciata all’Amico in occasione del Natale e della fine del 2025 dal vescovo di Belluno-Feltre Renato Marangoni.

E non è un caso. Tanti, infatti, i temi trattati: dalla scomparsa di Papa Francesco alle esigenze pastorali della diocesi; dalla denatalità all’astensionismo elettorale, ma analizzati con lo stesso identico sguardo di chi coglie anche nelle difficoltà maggiori l’occasione di contribuire a superarle, mettendo assieme le forze di tutti.

Fine anno: tempo di bilanci e di prospettive. Il 2025 è stato l’anno della morte di Papa Francesco, un pontefice che ha sconvolto l’immagine del papato, innovatore amatissimo e insieme contestato. Quale eredità ha lasciato Papa Bergoglio? E cosa sta portando di nuovo papa Leone XIV? Insomma c’è continuità o discontinuità in Vaticano?

«Io direi anzitutto che dovremmo avere una visione teologica, biblica degli eventi che toccano la Chiesa, cioè comprenderli in chiave di quello che succederà, in chiave del compimento; per dirla difficile, in modo escatologico».

Ci aiuti a capire meglio.

«Voglio dire che il “dopo” illumina sempre anche il “prima”. Nei giorni dell’elezione del nuovo pontefice c’erano tante ipotesi. Quando arriva un nuovo papa, il primo impatto è sempre quello di evidenziare le differenze col precedente. Io dico, invece, che bisogna avere una visione più larga che guarda più in là e che dà speranza, perché questa storia non è affidata al caso, alle cose che succedono, ma giorno dopo giorno se ne può scoprire anche il senso nascosto. A me piace questo passaggio di testimone da Francesco a Leone».

Vede analogie vicine nel tempo?

«Lo paragonerei a quello che è accaduto con Giovanni XXIII, che fu papa per soli cinque anni, ma pose le premesse di quanto il Concilio avrebbe poi prodotto e che lui non potè portare a termine morendo nel 1963. Aveva impiantato un concilio che non aveva ancora prodotto nulla in quella prima sessione, se non una sorta di “cosa faremo adesso?”. Ma quello che lui avviò è stato il presupposto perché un altro, il suo successore, in quel caso Paolo VI, potesse davvero costruire oltre le fondamenta, oltre le prime aperture. Così, a me sembra, che anche Papa Francesco abbia avuto questo coraggio di aprire la Chiesa. La sua immagine della “chiesa in uscita” e la metafora giocata sui verbi di movimento, del camminare si deve interpretare come un’apertura. Ma se è apertura prelude a qualcos’altro, ha necessariamente bisogno di fasi successive. E proprio l’arrivo, anzi il ritorno a Roma di Prevost, dopo Bergoglio, sembra proprio come se l’uno avesse preparato l’altro, quasi desiderato l’altro. Lo percepisco. E lo si sta vedendo, non tanto nelle scelte esteriori, ma nelle questioni essenziali. Tra queste, ad esempio, l’attenzione particolare alle Chiese cristiane sorelle, al dialogo interreligioso e nell’impegno per la pace. Più il tempo passa e più è evidente che Leone sta tessendo qualcosa che era stato predisposto e preparato prima di lui. Quindi chiedersi se c’è continuità o discontinuità può essere fuorviante. Se si sa attendere, ci si accorgerà che la novità portata dal pontefice fa rifiorire la precedente, che aveva bisogno di essere ripresa e rilanciata».

Lei ha avuto la fortuna di incontrare papa Prevost. Che impressione le ha fatto?

«L’ho incontrato la prima volta durante la visita Ad limina con gli altri vescovi del Triveneto quand’era ancora cardinale e prefetto del Dicastero per i vescovi. Mi colpì di quell’incontro la discrezione e l’atteggiamento di ascolto che ci riservò. Poi l’ho ritrovato già pontefice nell’incontro con i vescovi della Cei lo scorso giugno, dove ci ha salutati uno a uno. E poi nell’occasione del Giubileo diocesano, in cui ho potuto notare in lui una affabilità contenuta, quasi imbarazzo, forse una sua timidezza».

Il 2025 è stato anche anno giubilare, che aveva come tema centrale la speranza. Di quanta speranza ha bisogno il mondo oggi?

«Speranza è una delle parole che mi sono sempre “risuonate” dentro. La speranza è forse anche un approccio che io ho con le cose, con le persone, con le situazioni. è una dinamica che percepisco essere proprio quella che caratterizza il vivere. Mi è piaciuto molto quanto detto qualche giorno fa nell’udienza giubilare da Papa Leone. Mi ritrovo anche come chiave di lettura della situazione attuale, sia quella internazionale, sia anche ecclesiale, fino a quella locale: in prospettiva del Natale, il Papa ha detto che il Dio che appare a Maria, Giuseppe, ai pastori è un Dio coinvolgente. Che essere pellegrini di speranza è partecipare. Alla radice c’è un Dio che ti chiama a partecipare. Mi pare che sia una prospettiva molto provocante per tutti, sia a livello ecclesiale, sia ad altri livelli: il messaggio è che c’è bisogno di una speranza per cui tu ti senti coinvolto e decidi di partecipare. La vita, insomma, è partecipazione; se non partecipi, che vita è? Mi pare che questo sia un messaggio molto bello che arriva al compimento di questo Anno santo voluto da Papa Francesco. Penso che in questa chiave si spieghi anche quello che papa Leone sta dicendo di se stesso, di voler essere ponte, di avere un intento continuo di riconciliazione, di fare il possibile per il dialogo, partecipare insomma. E ce n’è bisogno, anche nella vita civile. Basti pensare a quanto è accaduto alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale veneto».

Infatti. Il calo drastico dell’affluenza alle urne, l’astensionismo e la disaffezione nei confronti di uno dei momenti più importanti di partecipazione alla vita democratica sta diventando una questione seria, non più eludibile. Quali ragioni vi trova?

«Questo fenomeno è spiegabile come una forma di protesta per una politica che non è percepita come cura della cosa pubblica. Mi sembra che ci sia questo alla radice. La politica dovrebbe invece invitare al concorso di tutti perché è il nostro vivere condiviso in un tempo, in una società, in un paese, in una comunità. È una questione delicata che ha a che fare con la formazione alla vita sociale, all’impegno, alla responsabilità, all’assunzione anche di ruoli significativi in rapporto con gli altri. E vedo assonanza in quanto detto da papa Leone sulla partecipazione, e le parole pronunciate dal presidente Mattarella in occasione della 50ª Settimana Sociale dei cattolici, tenutasi a Trieste nel 2024. Fui molto colpito dal suo discorso sul valore centrale della democrazia. Fu un richiamo forte, un monito, quasi a volerci dire: guardate che la nostra democrazia non si gioca sul consenso. Noi, invece, abbiamo fatto diventare la politica schiava del consenso, e quindi chi la pratica, se non produce consenso, può pensare che gli manchi l’essenziale. Certo avere consenso è utile, devi essere rappresentativo, è chiaro. Ma il primo compito della politica e dei politici è quello di fare il possibile che si realizzi la partecipazione di tutti. È essenziale perseguire questa finalità di fondo. Anche sul nostro territorio questa idea della politica come solo consenso porta alla non formazione, alla non educazione a questa partecipazione sentita, voluta ad ogni costo. E se non sei d’accordo con chi amministra e governa, sei comunque chiamato a partecipare perché il tuo disaccordo deve essere condiviso, partecipato altrimenti non conterà nulla, sarà buttato via».

C’è un’altra emergenza nazionale, ma anche del nostro territorio, che è quella della denatalità: stiamo attraversando quello che gli statistici chiamano inverno demografico. Cosa fare per restituire ai giovani prospettive di futuro che comprendano il progetto di famiglia e dei figli?

«Magari ci fosse una ricetta e fosse applicabile! Ma non penso sia un solo fattore che determina questa situazione. Si tratta di un atteggiamento di fondo, collettivo che influenza le scelte per il futuro. Mi pare, però, che qualcosa stia cambiando. Negli adolescenti e nei giovani (che incontro spesso) c’è una nuova disponibilità che non era così evidente qualche tempo fa e che si fermava alla sola protesta. Ora, mi pare di vedere una visione che comprende anche un impegno per il futuro comune, per la vita futura, e qui dentro ci sta anche la responsabilità, chiamiamola così, demografica. Allo stesso tempo però c’è qualcosa che non impatta ancora questa loro naturale disposizione positiva. Forse intravvedono troppe fatiche, troppe difficoltà rispetto al loro progetto».

Come adulti che fare allora?

«Ci dev’essere un impegno di tutti a dare soluzioni a questa situazione, a creare prospettive di futuro, a liberare la voglia di vita che i giovani hanno, prima che decidano di giocarsela, per esempio, in forme distruttive di dipendenza. Un segnale di speranza per il nostro territorio è la notizia che anche la partecipazione al volontariato tra i giovani nella nostra provincia è più elevata rispetto alla media italiana. Questo è un indicatore di voglia di costruire il futuro da non trascurare».

Lei è nato alle pendici del Grappa. Sa bene che la montagna è meravigliosa, ma è anche fragile. Una della maggiori fragilità si chiama spopolamento…

«Queste mie origini mi hanno insegnato che prima la montagna la devi guardare da sotto. E ti devi confrontare con la sua grandezza, la sua maestosità, le difficoltà che ti prospetta l’ascendere. Bisogna, cioè, impararla così, contemplandola, non consumandola, non usandola subito. Lo stesso vale per questo nostro territorio: c’è bisogno di educare uno sguardo, una visione con la prospettiva di “stare alle pendici”. Troppo spesso si vede la montagna solo come luogo spopolato e ciò non è corretto. Ci vuole uno sguardo del cuore, come anche tanti giovani hanno, che vedono il piccolo e il poco della montagna non come un ostacolo o un nemico, ma come un incentivo, un germe da coltivare».

Questo può valere anche per le comunità parrocchiali che vivono nelle terre alte?

«Certo. Anche dove c’è bisogno di mettersi insieme. Il nostro territorio lo permette».

Allude alle collaborazioni parrocchiali avviate? Un cammino non facile, vero?

«La tentazione a fare da sé, a frammentarci c’è. Ma non è la logica giusta. Sono, tuttavia, speranzoso. Nutrito proprio di quella speranza di cui parlavamo prima perché dalle assemblee che sono state fatte in questi mesi nelle parrocchie, o tra le parrocchie che sono già in un rapporto di fraternità e di prossimità, si sono già messe assieme risorse, si programma e si fanno iniziative unitarie. E tutto ciò rompe una certa paura e uno schema fisso che siamo tentati di tenere come autodifesa del proprium, e delegittimazione dell’altro. Questi anni di avvio alle collaborazioni mi stanno convincendo che non c’è un’alternativa. Mi pare d’averlo colto ovunque in diocesi, ed è già un buon punto da cui rilanciare e ripartire. E lo stesso orientamento alla collaborazione dev’essere anche a livello di società civile, di amministrazioni locali».

Tra poco festeggerà i 10 anni di ministero come vescovo in diocesi. Cosa le ha dato questa terra?

«Sono stati anni importanti, intensi. Qui c’è uno stile di vita che altrove non ho trovato: più umano, direi, rispetto alle mie precedenti esperienze cittadine. Questo ambiente ha conservato l’essenzialità delle cose, dei rapporti, delle relazioni, e si appella alla concretezza dei fatti, per andare, appunto all’essenziale. Anch’io qui ho imparato a misurarmi con l’essenziale, a stare coi piedi per terra».